みんなでつくる、つくるを開く。

/vol.1「浦建築研究所」代表取締役社長・浦淳インタビュー

「共に、築く」をミッションステートメントしている「浦建築研究所」。私たちをより身近に感じていただけるよう、リアルな声をお届けする「コラム」をスタートいたしました。弊社スタッフはもちろん、プロジェクトをご一緒くださっている方々の想いも、インタビューとしてご紹介していきます。

第一回は「浦建築研究所」代表取締役社長・浦淳です。これまでの会社の歩みや、「組織力」を重視する理由、NPO法人など別組織を運営するに至った想いまで、ざっくばらんにお話ししています。

<Profile>

1966年金沢市生まれ。大阪で建設会社に勤務後、1993年(株)浦建築研究所入社。2006年同社代表取締役社長に就任すると共に、まちづくりのNPO法人趣都金澤を設立。2013年には文化事業会社、(株)ノエチカを設立。建築家、まちづくり・文化事業プランナーとして、北陸の建築・文化の発信を目指している。主な建築作品に、金沢港クルーズターミナル、ダッカ高速輸送鉄道1号線開発プロジェクト、能登演劇堂、ベルリンゆらぎの茶室(忘機庵)。活動にGO FOR KOGEIプロデューサー、金沢21世紀工芸祭総合監修など。個人及び団体として、いしかわデザイン賞、金沢市文化活動賞、建築作品として、いしかわ景観賞、グッドデザイン賞他受賞歴多数。

浦建築研究所の三代目として

ー「浦建築研究所」は浦さんで三代目、株式化してから60年目を迎えます。まずは創業からのこれまでの歩みをうかがえたら。創業者である祖父・浦清さんはどのような方だったのでしょうか。

浦:祖父は元々石川県の技師で、戦時中には金沢市立工業学校の教諭、七尾商業高校の校長も務めていた人でした。石川県農業会館の設計コンペに当選したのを機に、1957年に県庁を退職して「浦建築研究所」を創業します。

昔は県の建物は県庁職員が図面を引いていたんですよ。そもそも「建築設計」という概念自体、明治期に西欧から入ってきたものです。その概念が、東京から地方へと時間をかけて少しずつ広がっていく過程で、公共建築の設計は役所から民間に移行する時期だったのですね。

当時の公共建築は「木造からコンクリート造に建て替えていこう」という時代で、ちょうど戦後から高度経済成長に差し掛かる分水嶺というか、いわば“鉄筋コンクリート建築の草創期”でした。彼自身の建築としてもその流れを組んでいて、現在も残る「小松公会堂」は高度成長の時代性を表した近代建築です。

同時にその中に、小松市出身の洋画家・宮本三郎氏がデザインしたレリーフが用いられていたりするんです。「美術や工芸を建築の中に取り入れる」ということは当時から考えられていました。

ーその浦清さんが逝去されて、浦さんの父・浦亨さんが30代前半で会社を継ぐことになります。

浦:父は元々の専門が「意匠」ではなく「構造」であったこともあり、突然の社長就任に当初はかなり苦労したようです。しかし時代の巡り合わせが浦建築研究所を救いました。ちょうど高度成長期に差し掛かっていた時期で、ベビーブームもあって学校をはじめとした公共事業ラッシュがあったわけです。就任当初は苦労しながらも、父は事業規模を拡大していくことができました。

しかし、バブル崩壊以降は公共事業も減り、非常に厳しい時期が訪れます。父の代は売り上げの大半を公共建築が占めていたので、その影響は甚大でした。私は27歳の時に金沢に帰ってきましたが、「半分にする」と聞いていた借入は、1.5倍になっていました。

「組織力の向上」と「つながりをつくる」

ー歴史的に見ても「三代目」は何かと注目される代です。厳しい状況下で社長に就任した浦さんが、掲げていたビジョンはあったのでしょうか?

浦:「ビジョン」というより「やらなければいけないこと」としては、大きく二つあると考えていました。それは「組織力の向上」と「民間の繋がりをつくること」。

先代はどちらかというとワンマン的な仕事の進め方で、チーム編成の権限は全て彼にあった。案件としても一人の中心的な建築士に意匠設計が集中して、後のスタッフは「サポートする」という形。つまり「組織設計事務所」としての強みが、上手く生かされていなかったわけです。まずはここを変革しないといけないなと。

そして「民間との繋がりですが、昔は公共事業だけで仕事が回ってきたということもあり、先代は「民間経営者との人づきあい」や「ネットワーク」というものをあまり重視しなかった人でした。だからゼロから自分で積み上げる他ない。そこでまず青年会議所に入らせていただくことから始めていきました。

“プロ”ではない、市民がまちづくりを考える必要性

ー2006年は社長に就任と共に、まちづくりのNPO法人「趣都金澤」を代表として設立しています。会社の状況としてはまだ厳しい時期であったにも関わらず、なぜ団体の立ち上げに至ったのでしょうか。

浦:建築の仕事とは直接的な関係はないけれど、単純に「市民がまちづくりを考える団体」が必要だと思ったんですね。その頃、「まちづくり」をやっているのは行政と経済団体、あとはそこから発注された代理店でした。けれど僕の目には、必ずしも面白いものとは映らなかったんですね。もっと「市民のセクターで考える」ということがあっても良いのではないかと。

そして当時はちょうど小泉政権で、「地方分権」が謳われはじめていました。東京から地方へ“仕送り”のようにお金が送られてきた時代が終焉し、「自分のことは自分で考えなさい」となった。これによって「都市間競争」が激しくなり、10年経てば「勝ち組」「負け組」がはっきりしてくるだろうと。

こんな時代を予見してまちづくりを先導してきたお一人が山出保元市長ですね。今までの「東京から入ってきたお金をばら撒くシステム」に代わる、オルタナティヴ(代案)が必要なのではないか。これは急務だと感じていました

浦:そして同時にもう一つ、「文化に投資する」とはどういうことなのか、その形を模索したかった。金沢は「文化のまち」だからこそ、その質をどんどん高めて行かなければいけない。「工場を誘致します」といった“量的なこと”はある意味分かりやすいけれど、「文化に投資する」ということは、対経済の物差しがあるわけではないので非常に難しい。これを市民目線で一度考えていくことが必要だろうと。

そしてそれは、意外と「まちづくりのプロ」とされてきた人たちには考えつかないようなものになりうるのではないか、そんな可能性を感じていました。

注視すること、自らに問い直すこと

ー趣都金澤は現在会員も250名を超え、日本でも他に類を見ないユニークな団体に成長しています。組織理念はもちろん、「金沢」という土地の特異性もやはり関係しているとお考えでしょうか。

浦:そう思います。それを成立させているのは、自然と歴史、この二つでしょうね。

「百姓の持ちたる国」であったりと、藩政期以前にも特筆すべき時代はもちろんありますが、加賀藩が「文化政策に潤沢な資金を投じた」ということがやはり大きいですよね。そして北前船の寄港地であったことも文化に大きな影響を与えていますが、そもそもなぜ寄港したかというと、白山や立山の造山活動により鉱物が採れたから。つまり「自然」の産物です。

そして何より「戦時中に爆弾が落ちなかった」こと。それによって“街の形”も、“蔵のお宝”もそのまま残った。そして北陸は「新幹線」がなかなか来なかったことで、守るべきものが“一周遅れ”で結果的に残ったわけです。

加えて、「先人たちの智慧」ですよね。歴史や自然という恩恵を、ただ享受してきたわけではなく、先人の皆様が非常に苦労をされながら、それらを生かす街づくり積み重ねてこられた。

私たちはこの尽力に感謝して、受け継いだものを次世代に残していく責任があると思っています。それもただ残すだけではなく、より磨いて洗練化した形で。

自律した同士が、有機的に重なり合うとき

ーより洗練化して受け継いでいく。そのためには何が必要だと考えますか?

浦:「注意深く見ていくこと」、そして「自らに問い続けること」ではないかと思います。新しいものをつくることは大切ですが、それが歴史や土地の文脈を無視したものであっては意味がない。たとえ成功しているように見えても、それが「本物であるか」、数年単位で注視していく必要があると考えています。

そのために、私たち自身が「自分の中に疑問を持っているか」ということが大切になってくる。趣都金澤で「金澤らしさとは何か」といった本を出したのはまさにそのためで、常に自らに問い直していくことが大事なのかなと。

ーまた、浦さんが代表を務める別会社として2013年には文化事業会社「Noetica(ノエチカ)」も、立ち上げています。

浦:ノエチカは、「文化を経済化する」というパブリックな役割を担う会社です。私の中で、「浦建築研究所」と「趣都金澤」と「ノエチカ」は、全く別々のものという印象ですし、実際それぞれに独立しています。そこをごちゃ混ぜにしてしまうと、おかしなことになってくる。

ただ、その別々に自立していたものが、最近「有機的に絡んできている」ということは感じています。大事なのは重なるまで無理に重ねようとしないこと。これは「流れてきたものを拾う」「そこにタイミングを乗せていく」という私の性格でもあるのですが。

互いに補い合うことの突破力

ーお話を伺っていて、社内においても社外においても、「組織力」ということをとても大事にされている印象を受けます。その信念はどこから生まれたものなのでしょうか?

浦:それを語るには、小学生くらいまで遡ることになるんですけど、大丈夫ですか?(笑)

僕が小学校5・6年生の時の担任がすごい先生で、ユニークな学級自治システムを導入したんです。「美化班」「行事班」などの通常の班に加えて、「しろっぺ」という班がひとつある。「しろっぺ」とは「白紙」という意味です。具体的な仕事があるわけではなく、「他の班を日々チェックする」それが役割でした。日々調査し、他班の良くない部分を指摘して、ホームルームで皆に多数決で問う。それが賛成多数だった場合「しろっぺ」は多数決で負けた班に移るんです。小学生としては非常に高度な仕組みだったと思います。

元々うちのクラスは、いわゆる“天才タイプ”がいるわけではなかったんですが、「しろっぺ」が導入されてからというもの、模試でも運動会でもうちのクラスが圧倒的に1位。ついには生徒会役員までうちのクラスで占めるという(笑)。

その時に学んだことは、簡単にいうならば「完璧な人間はいない」ということ。「だからこそ、補い合うことが重要で、時にそれは凄い力を発揮する」ということ。これは面白いなぁと。

ーそこでリーダーという役割の面白さに目覚めるわけですね。

浦: リーダー…というよりも、「個々人の力を組み合わせて、いかに組織力を最大化するか」ということかな。今でも自分がいわゆる「リーダー」だとは思ってませんし、それに「組織の力」を生かすということは、リーダー1人で考えてできるようなものではありませんから。個々人にできるだけ内発的に考えてもらう、その環境を整えることが組織力を考える上で大切だと思っています。

現代における、「間」のある建築のつくり方

ーホームページも一新されて、新たなスタートにあります。浦建築研究所として、この先目指す姿とは。

浦:弊社のコピーにもなっていますが、やはり「共に築く」、ここに尽きると思います。

近代建築以前の日本の建築物は棟梁が指揮していたわけですが、その頃は各職人と相談しながら「みんなで」つくっていました。そういう「間(ま)」が、日本の建築にはあった。けれど西洋建築が入ってきて、それは線の一本一本まで建築士が引いてしまうわけです。もちろんそこには、元来石造りと木造という、素材が要求する工程の違いがあるわけですが。

現代の最新技術でそれをやろうとするなら、つくり手同士だけでなく、お施主さんも含まれなくてはならないはずで。もちろんこれまでもお施主さんの意見は建築に反映されてきているわけですが、それは「建築家がお施主さんの意見をこう解釈した」という、“自己表現”に寄っている場合も往々にしてある。もちろんこれは良い悪いの話ではなく、様々な建築の形があっていい。そういう意味では、「誰もがダイレクトに関与できる、開かれた建築」があっていいはずです。

見えない部分まで、開いていく

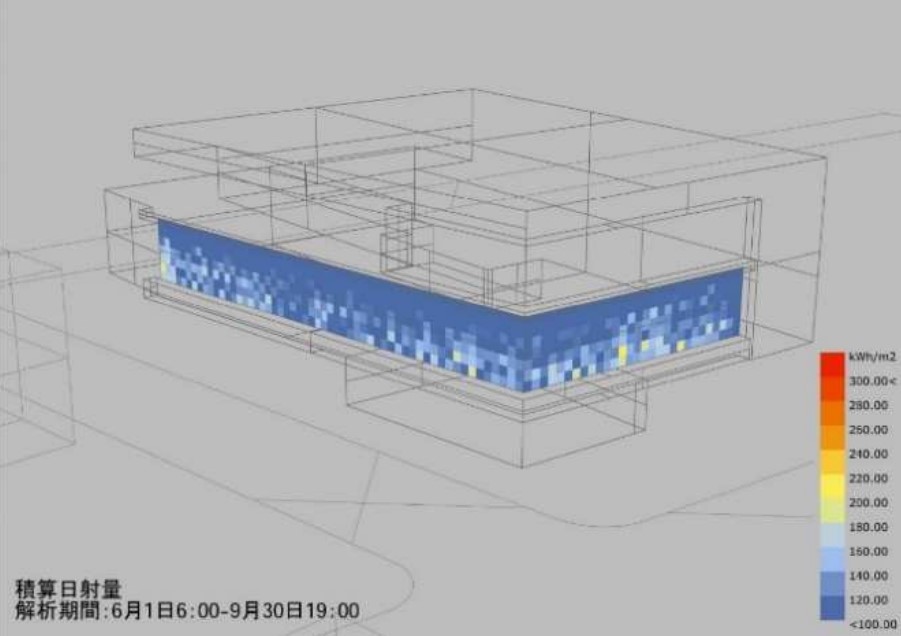

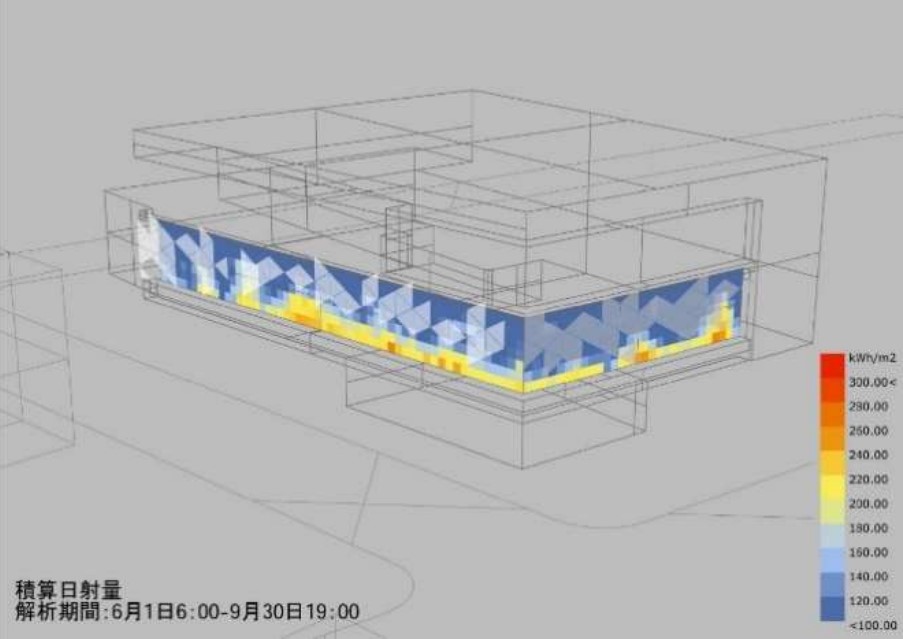

浦:そこで今弊社では「BIM(ビム)」(=ビルディングインフォメーションモデリング)に力を入れており、現在全ての案件に導入しています。

BIM上では建築物の全てを3Dで扱い、そこには様々な情報も埋め込まれています。3Dとして建築を視覚的に捉えられるのはもちろんのこと、そこから建物内の光の入り方や熱の流れ、地震における力のかかり方といった、環境要素まで可視化できます。つまり、これまではわかりずらかった「設備」といった部分も開いていけるし、高度な検討ができる。

これまでの「建築に付帯する設備設計」から「建築環境の性能を高めるための設備設計」への概念のシフトが必要だと考えました。「浦設備研究所」をこの春「浦環境研究所」へと名称変更したのは、ここにさらに注力していくためです。

浦:共に築く。それは社内での組織力はもちろん、社外での職人さんやお施主さんとのチームワークでもあり、それはもしかしたら「趣都金澤」や「ノエチカ」、そのほかの団体との連携かもしれない。

そして、このコラボレーションというものは「力量があるもの同士」が共にやるから面白いのであって。そのために私たち自身、ますます研鑽を積んでいきたいですね。

(取材:2023年6月)