新たな「環境」に挑み続ける「設備」の世界/vol.16 寺田武夫、小村恒一

浦建築研究所をより身近に。こちらの「建築コラム」では、建築事例からは見えないスタッフの素顔や、建築業界のトピックなどもご紹介していきます。第16回は浦建築研究所のグループ会社である「浦環境研究所」から寺田武夫さん、小村恒一さんのインタビューです。

「浦設備研究所」は2023年4月に「浦環境研究所」へと名称変更し、より環境に特化した建築に取り組んでいます。設備設計としては国立工芸館や、大阪関西万博でバーレン館などを担当した実績も。今回は「設備」とはそもそもどんな仕事なのか、そして他部署と連携した「環境ラボ」についてなど、知られざる「環境建築」の世界をうかがってきました。

“設備”から“環境”へ。「浦環境研究所」

──「浦環境研究所」は2023年4月に「浦設備研究所」から名称変更されたものです。そもそも「浦設備研究所」はどういう経緯で立ち上がったものだったのでしょうか?

寺田:「浦設備研究所」は、元々は浦建築研究所の設備部門で、公共物件の入札に設備工事を単独で参加するために1975年に立ち上げた会社です。なので社名は別ですが代表も同じですし、“同じ会社”の感覚で連携しています。実際に仕事しているフロアも、浦建築研究所の意匠チームと同じなんですよ。

──なるほど、元々の「設備」部門が独立して別会社になったということだったんですね。

寺田:浦設備研究所として45年以上やってきたのですが「設備」という名前が一般の方には「何をしている会社なのかわかりづらい」ということ、そして時代の要請としても「環境」に求めれられるものが大きくなってきたこともあり、社長から「設備」を「環境」にしてはどうかと提案がありまして。

小村:2050年のカーボンニュートラルに向けて、国が大きく舵をきる潮流の中で、僕たちとしても「よりサスティナブルな建築に力を入れていこう」という意志の表明でもありました。なので同時期に、社内の部署を横断して環境建築について学ぶ「環境ラボ」も立ち上げています。

寺田:実は当初、社名を変更することに、社内で反対意見もあったんです。かくいう僕も反対派でした(笑)。なぜなら「浦設備研究所」として建築設備業界では名が通っていて、これは先輩方が地道に築いてこられた“信頼と実績”だからです。なので名前を変えることには心苦しさもあったのですが、時代が物凄いスピードで変化している中で私たちも変化していかなくてはならないし、業界内だけでなくもっと広く設備について認知していただこうということで、「環境」と変えることに決めました。

快適性を求める「環境」と、エネルギーを減らす「環境」

寺田:とはいえ、「設備」って元々「環境」のことを扱ってきているし、両者は昔から深く結びついています。快適性を求める意味での「環境」と、エネルギーを減らしていく「環境」。そういう意味では、社名が変わってもやっていることはほとんど一緒なんですよ。でも一般の方からすれば「設備」といわれても、何をしているかもわからないでしょう。

──はい。「設備」が建築のどの部分を指すのかもよくわかっていないです…。

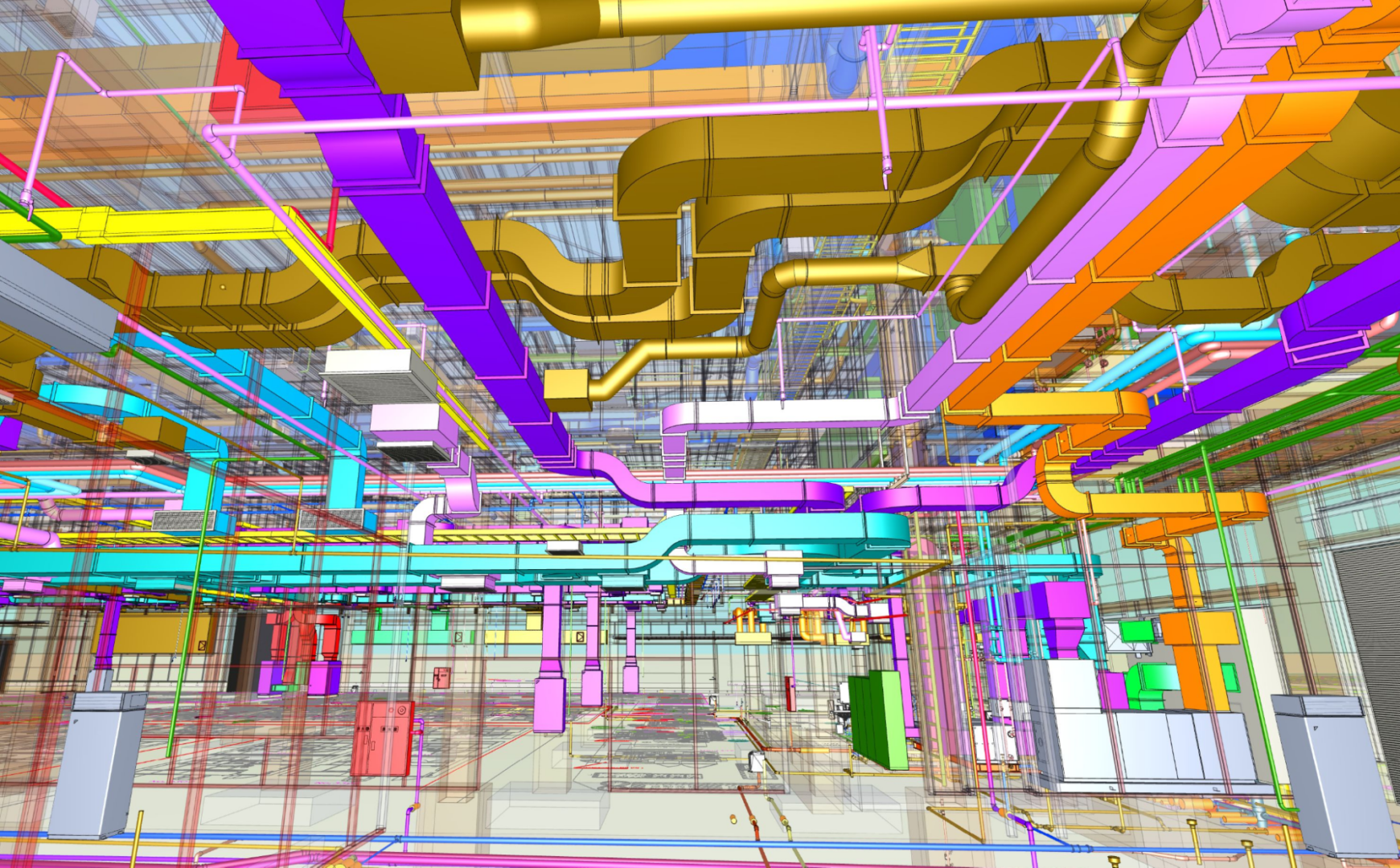

寺田:基本的には「設備」の業務は「電気」「空調」「給排水衛生」の3つに分けられます。例えば電気なら照明や防犯関連、空調はエアコンなどの温熱環境に関わるもの、そして給排水は水回りなどの設計ですね。 いずれも私たちの生活や仕事の場に欠かせないものでありながら、それが「設計されたものである」とはあまり認識されていないんですよね。

「設備」に「設計」の概念があると思われていない?

──確かに設備って「設備屋さん」のイメージがあって、「設計」というよりも、どちらかというと「工事」のイメージが浮かびます。

寺田:そうでしょう。私も入社するまで知らなかったでんですから(笑)。「意匠」や「構造」が「設計されたもの」であることはわかるけれど、「設備環境が設計されたものである」とは考えていなかった。施工会社さんが工事して出来るものだと思っていたんです。でも自分でやってみて、ものすごい細かなところまで突き詰めていくのが「設備」の世界で、それによって「快適な空間」が成り立っていることを思い知ったのです。

表にはでない「設備」の仕事

──今や常務である寺田さんも知らなかった世界…!ちなみに、そもそも寺田さんは「設備」がしたくて入社されたのでしょうか?

寺田:実は、僕は転職組なんですよ。文系出身で、元々は全く違う業種の仕事をしていたのですが、昔から建物が好きだったこともあり「設計をしてみたい」という気持ちがどんどん大きくなって。それで、小中学校の同級生だった浦代表に設計事務所がどんなところなのか見学させてもらったのったのがきかっけです。それから建築士の勉強をして、採用情報をたずねたところ「“意匠”は今人数が足りているから、“設備”だったら空いてるよ」と。「同じ“設計”に関われるならいいか」と思って始めて、今年で28年目です(笑)。

──意外と軽いきっかけだったんですね!そこからずっと“設備道”を邁進してこられたと。

寺田:楽しかったんですよ。建物といっても一つとして同じものはないですし、どう取り組んでいこうかと、毎回試行錯誤しながらやっていたら、あっという間に年月が経っていたという感じです。

──リクルートインタビューで拝見したのですが、小村さんも転職組だそうですね。前職から「設備」で電気系の現場監督をされていたそうですが、設備の魅力とはどんなところだと思いますか?

小村:そうですね。設備の中でも「電気」はさらに裏方というか、配線なども基本的に隠蔽するもので「目に見えない」ことが良しとされる分野です。なのでなかなか表に出てこない仕事ではありますが、機能性を持たせながら、意匠性も意識してー‥その全てがバチっとハマるというか「上手く収まった瞬間」が、すごく嬉しいんですよ。

また、建物を建てるためには消防法など多岐にわたる法規があり、それに合致していない建物は確認申請が受理されない。つまり「そもそも建てられない」わけです。なので設備は建築においてすごく重要な分野であるとも感じています。

「設備」は“付帯的なもの”ではなく、建築を構築していく“必須要素”

──仮にもし、建物に「設備」の目線がなかったらどんなことが起こるのでしょう?

小村:「設備」って建築に「後付け」するもの、つまり「付帯的なもの」と思われがちですが、浦建築研究所でやっているような大規模区間となると、事前の綿密な計画が欠かせません。空調を入れるためには専用の機械室が必要ですし、重量や変電設備など、構造や図面にも様々なことをあらかじめ折り込んでいく必要がある。また機能的に問題がないかだけではなく、意匠やデザイン性も同時に追求して行かなければなりません。

──なるほど、住宅のエアコンのように、後から「ここに穴あけまーす」みたいなことが全く通用しない世界なわけですね。

寺田:そもそも、その建物に「どんな機能が求められるか」「どういった設備が必要か」という、前提段階から僕たちが入って、意匠や構造と打ち合わせしながら一緒に構築していく必要があるんです。だから浦建築研究所と浦環境研究所は「総合設計事務所」としてずっとチームとして取り組んできました。

小村:僕らは、何かプロジェクトに取り掛かる際、平面図が固まる前に「キックオフ」という場を設けています。ここでは「意匠」だけでなく「構造」や「環境設計」の担当が集まって、それぞれの立場から意見を出し合うんです。これによって、“後付け”ではない、総合的なデザインが可能となります。

それに建築において、コミュニケーションが密に取れるってすごく大切なことで。設計をしていくには細部まで詰めていく必要がありますが、もし外注していたら、ちょっと打ち合わせをするにもアポどりから始めることになってしまいます。社内だと細やかなニュアンスまで互いに理解し合えるのは強いですよね。

組織設計事務所だからできる、“設備”からアプローチする建築

──なるほど、通常建築物は「意匠/デザイン」先行になることも多いと思いますが、浦建築研究所では「設備」からのアプローチもありうるということですね。

小村:そうですね。建物によって「何を優先すべきか」は本来変わってくるはずなんです。もちろん「デザインで魅せる建築」もあれば、「機能性が重視される建築」だってある。例えば工場なら「空調機械室が一番良い場所にあった方がいい」とか「湿度コントロールを厳格にする必要がある」など求められるものが全く変わってきます。「何のための建物か」ということがすごく大切で、そのスタート地点から我々も一緒に考えていく形ですね。

寺田:うちで設計した建物は、お客様から「使い勝手が良い」といったお声をいただくことが多いんですよ。それは各部署のプロフェッショナルが連携し、微調整を重ねながら設計を行っているから。意匠だけの視点だと、どうしても「見た目優先」になるところもあると思うので。

小村:そうですね。設計段階ではお互い譲れない部分があり議論を重ねたクライアントさんでも、出来上がってみたら「すごく使いやすい!」と喜んで案内してくださったり。そういったお声は純粋にやりがいになります。

──建築って、出来上がってから色々な要望が出てくることも多いジャンルだと思うのですが、「実際にで使ってみて喜ばれる」って本当に良い建築という証左ですね。

分野を横断して「環境建築」に取り組む「環境ラボ」

小村:そういった連携を「環境建築」の分野においてもより進めて、全体として「より快適」で、「より環境に負担が少ない」空間を作り出していこうということで、部署を横断したメンバーを集めたのが「環境ラボ」です。ここでは実際のプロジェクトとはまた別に、環境建築にまつわる最新技術や手法を勉強しています。

──浦建築研究所伝統の「班」システムに、新たに「環境ラボ」ができたんですね。

小村:「環境建築」と一口でいっても、物凄く広い分野です。大きく分けると「パッシブデザイン」と「アクティブデザイン」があります。パッシブデザインは太陽光や自然風など「自然の力」を活用し、アクティブデザインは機械設備などの「ハイテクの力」を活用する省エネ手法です。従来の「設備」は後者の「アクティブデザイン」に注力して考えられてきましたが、本当の意味での「環境建築」を考えるならパッシブデザイン、つまり自然の力や立地環境から考える建築が、根底にあるべきです。だからこそ意匠や構造と部署を横断した連携が、環境建築を考える上で不可欠なのです。

“終わり”も“セオリー”もない、環境建築の世界で

──それにしても浦建築も浦環境も、かなりの数のプロジェクトを抱える中で、仕事以外の“インプットの時間”を会社としてきちんと確保するというという姿勢には、毎度感服しています。

寺田:というか、そうしないと追いついていけないんですよ(笑)。先ほど「この道28年」という話をしましたが、「覚えたこと」や「手持ちの知識」だけで済むことなんて、いつまでたってもないです。「設備」や「環境」は常に新技術が生まれ続けている分野なので、“終わり”というものがない。まぁ、それが面白くて続けているのかもしれませんが。

小村:特に「環境建築」は新しい分野なので、手法もかなりたくさんあります。マニュアルもなければセオリーのようなものもまだ確立されていないんです。だから毎回頭を捻りながら、手探りで挑んでいる感覚ですね。

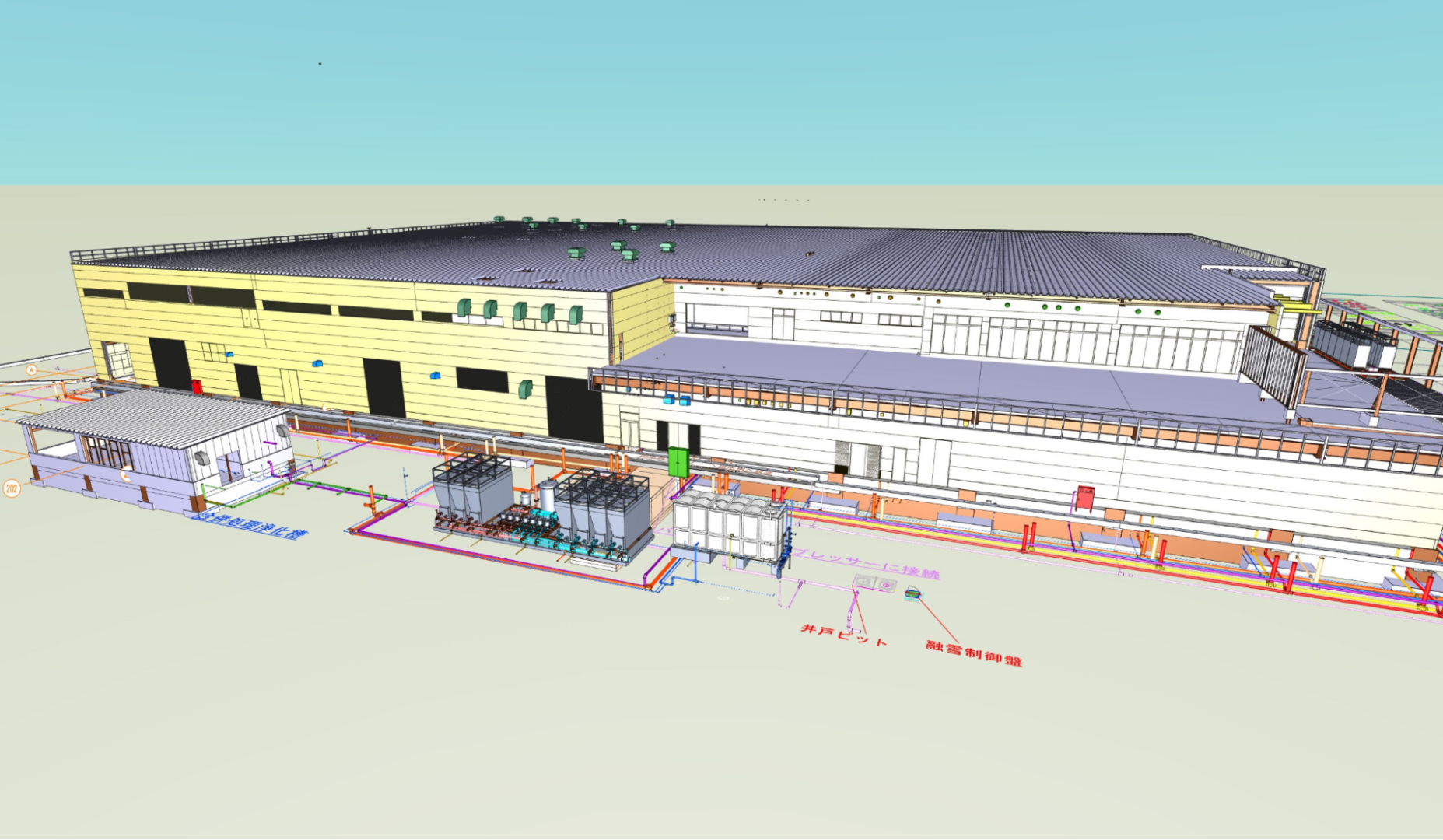

見えない「環境」を可視化して、「設備」を開く

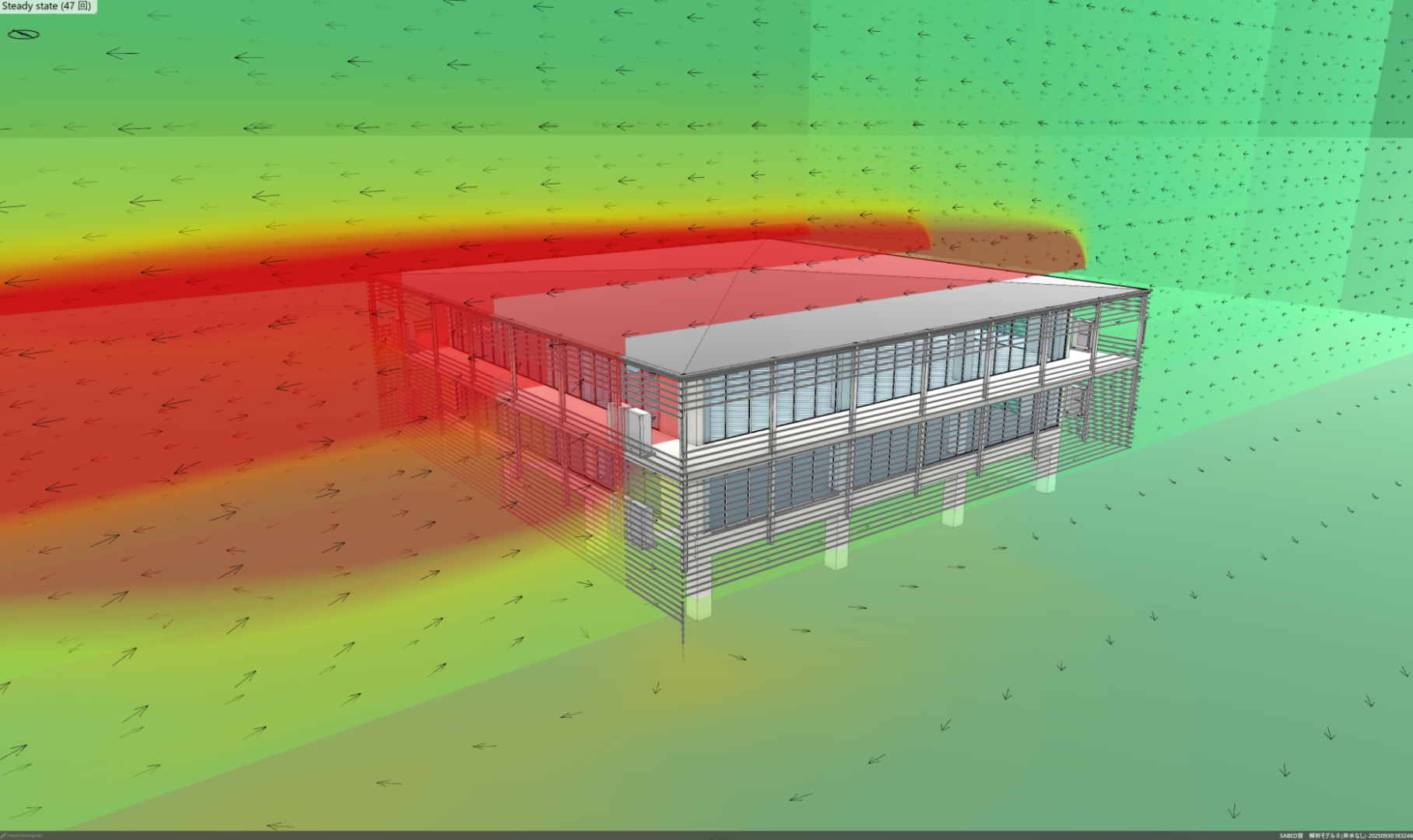

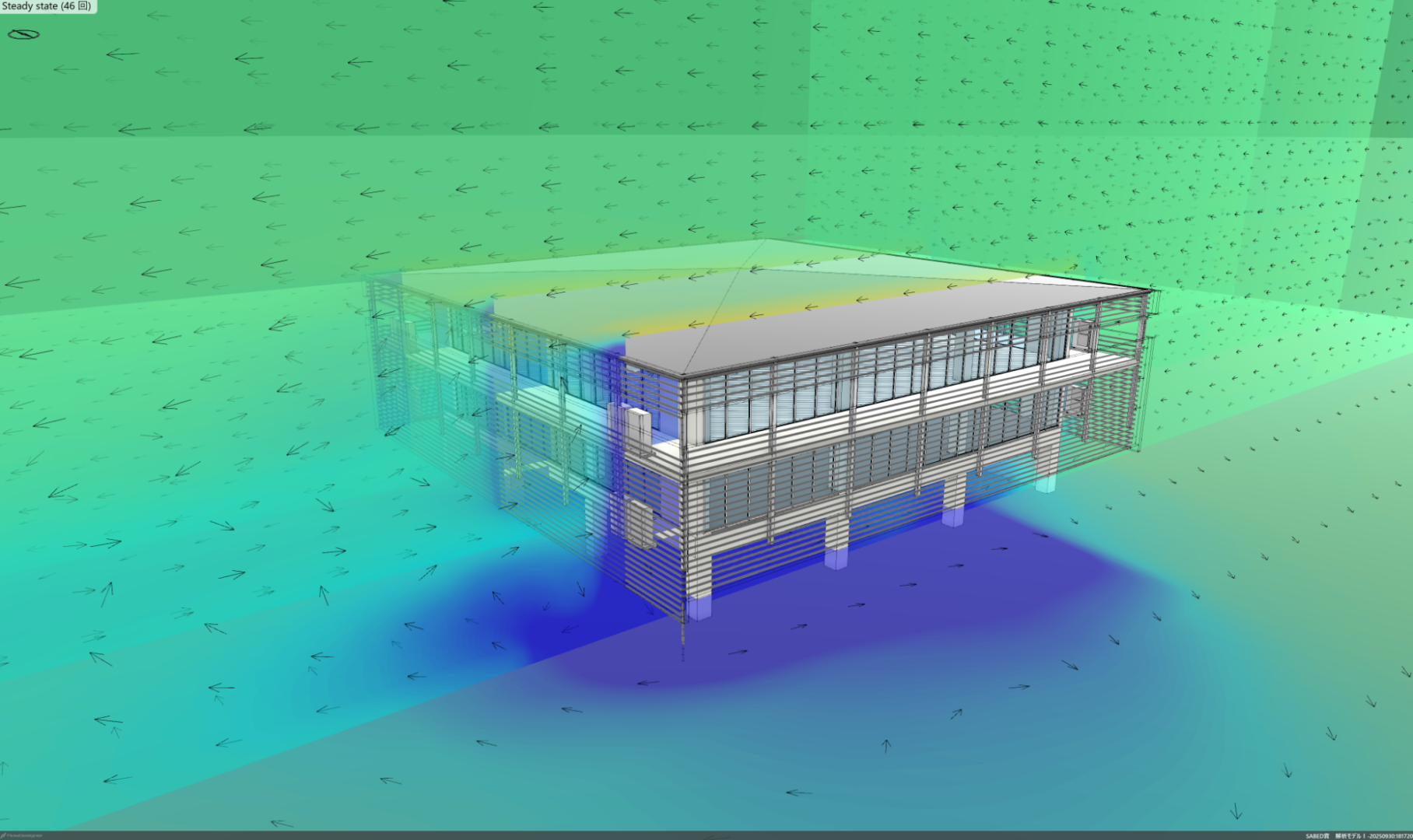

小村:新技術の中でも、特に今力を入れているのがBIMと連携した「環境シュミレーション」です。空気など流体や光環境の測定など、目的に応じたアプリケーションと連携させながら様々な検証を行っています。こういった技術を理想として語るのは簡単ですが、専門分野なのでかなり勉強しないといけないし、メカニカルな部分で難しい取り合いも起こる。そんな中で「環境ラボ」では勉強会を開いたり研修に行ったりしていて、特に若いスタッフ中心に頑張ってくれているのが頼もしい限りです。

もちろん、シュミレーションそのままが現実になるわけではなく、傾向を見るために用いていて、従来の照度計算や空調負荷計算も欠かせません。けれど何よりオーナーさんに「視覚的に/直感的に」ご理解いただけるようになったといくことは画期的でした。ようやく「見える設備」になってきたというか。

──これまで「見えない設備」が、「見える設備に」。浦建築でずっと取り組んでおられる「建築をひらく」ことにも通底しますね。

小村:そうですね、「照度は何ルクスで…」と数字で説明されてもお客様はわかりませんし、これまでは「建築士の肌感覚」に任せきりになっている部分もありました。これをしっかり可視化して、ご納得いただいた上で進めていくことで、互いに高度な検討ができるようになってきました。

寺田:また、インターネットやSNSなどから情報収集できるようになって、お客様側の求めるレベルも上がっているように感じます。ただ、ネット上の情報と現実はまた別で、北陸の気候環境や、ランニングコストなど、様々な検討すべき点はある。そのため、これまでの経験と、設計事務所としての中立的な立場からご提案しています。設備におけるある種の「コーディネーター」のような役割も、僕たちは果たしていきたいと思っています。

変わりゆく「環境」にどう対応するか。

「環境」の変化自体をどう抑えるか。

──これまでにない猛暑や大雨など、環境の変化も激甚化しています。「環境」自体が変わっている真っ只中で「設備」はどうあるべきとお考えですか。

寺田:その辺は大変危惧しています。私たちは国が定めた設計基準に則って計画していますが、これだけ気温が上昇していると、例えばエアコンなどは基準からすでに逸脱しているんですね。

小村:国交省の今の基準だと、最高気温を33℃程度に設定されていますが、今年は地域によっては40℃を超える日も頻発していました。だからといって、40度を基準に設計すると、今度はオーバースペックになって、省エネではなくなってしまいます。この難しい問題を、どう解決していくか。

寺田:室温管理といっても、エアコンだけの問題ではなくて、湿度を下げれば体感的には快適に過ごせますよね。やはりパッシブデザインとアクティブデザインを統合した「全体」で考えないといけないということに行き着くんですよね。

寺田:今年の4月に法律も変わって、建築省エネ基準の適応が、大きな建物だけではなく全ての新築に適応を求められるようになりました。だからこそBIMやシュミレーションを用いて基準と現実のギャップを埋めながら、お客様と一緒に、共通認識の上で進められたらと思います。

環境建築の究極の目標は、「設備」がいらない世界線?

──なるほど、「変わりゆく環境にどう対応するか」という面と、「環境の変化自体をどう抑えるか」という両方のミッションを同時に叶えることが、環境建築には求められるのですね。

寺田:そうですね。ただ現代の建築は「設備」に頼りすぎなのではないかという懸念もあるんです。年々施工費に占める設備の割合はどんどん増えていっていて、多いものでは半分以上を占めることも。今後ずっと「設備」ばかりが増えていくと、エネルギーを無限に使うことになってしまいます。

けれど昔は、機械設備なんて何もなかったわけです。壁が呼吸して湿度を吸ったり、室温のコントロールもある程度してくれていたり。建築はそういった「自然の力」を本来活かしてきたはずです。

“高気密高断熱”で「いかに外の環境に影響されない空間をつくるか」が長らく重視されてきましたが、これからは外部の自然の力を取り込んでいくような発想も大切です。

小村:“究極の環境建築”って「空調も照明もいらない空間」なんですよね。極端な話、窓をなくして風を流したり、照明も太陽光を上手く活用して日が暮れたらもう寝てしまうとか。もちろん人間の生活はそうはいかないので、だからこそ「建築」と「設備」のトータルで快適な空間を作り上げていくことが求められます。カーボンニュートラルの考え方自体もそうで、「カーボンゼロ」ではなく「ニュートラル」、つまり“トータル”でゼロにするということですよね。

「新しい未来」をつくっていく「環境建築」

寺田:そういう意味でも、組織設計事務所として、全体で「環境建築」に取り組む意義があり、だからこそ分野を横断して学びを深める「環境ラボ」の必要性がある。今後も私たち自身が進化しながら、エネルギーを極力使わない建築を考えていきたいですね。

小村:そうですね、「環境建築」は2050年のカーボンニュートラルに向けた取り組みなので、新分野を開拓していくというか「新しい未来をつくっていく」ような気持ちで日々臨んでいます。

そういえば今インターンにきてくれている学生さんは「環境建築がやりたい」と、ZEB(※)プランナーの認証を受けているうちを見つけて応募してきてくれたんですよ。「環境建築」という概念が徐々に浸透していることを感じますし、そこを目指す若い人たちが増えていることも嬉しい限りですね。

※ZEB(ゼブ)…「Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング)」の略称で、快適な室内環境を維持しながら、建物で消費する年間のエネルギー消費量を正味(ネット)でゼロにすることを目指した建物

(取材:2025年8月)